옛날에 티셔츠 살 때 티셔츠에 연도 있는 거 보고 물어본 거랑 똑같은 생각이야 만든 연도가 붙은 제품은 시간이 지나면 의미가 시간에 따라 자연스럽게 변한다. 시간의 깊이를 더하는 것도 있지만 티셔츠는 그렇지 않다. 유행에 보조를 맞추려면

이 책은 2020년 김승옥 문학상 수상 작품집이다. 2020년 11월 11일에 출간된 책을 나는 2021년 10월에 데려와 2022년 2월에야 리뷰를 쓰고 있다. 글이라는 것은 시간이 지남에 따라 의미가 달라지는가? 티셔츠는 시간이 지나고 가치가 떨어진다고 하는데, 시간이 지난 글도 그런가? 시간이 지나고 글을 읽는 사람은 다른 사람과 다른 감정을 느끼는가. 잘은 모르겠지만, 책 제목이 ‘2020 김승옥 문학상 수상 작품집’이라고 해서 붙여진 이상, 책을 읽는 내내 ‘아, 이 글이 2020년의 관점에서 쓰여졌구나’하는 생각을 지울 수 없었다. 2020년 살던 사람들이 쓴 거! 어쩔 수 없는 이름이었다는 걸 알지만 그래도 아쉽다

대상은 김금희 작가의 ‘우리는 페퍼로니에서 왔다’ 하지만 가장 마음에 든 것은 권여성 작가의 ‘실버들 천만 개’다. 모녀의 관계에 대해 쓴 수많은 책들을 읽어 왔다. 그 시작은 아마도 어머니를 부탁해였을 것이다. 그 후 나는 모녀 관계를 주인공으로 설정한 작품에서 매번 같은 감정을 느껴왔다. 독자가 어머니라는 존재에 갖는 부채감을 불러일으키려는 작가들. 그래서 어떻게든 눈물을 흘리려는 시도.

즉 모녀 화해 서사를 딸의 역할로 밀어붙이는 것이다. 엄마는 피해자이고 딸은 가해자인 양. 우리 모두는 언제나 누군가의 자식이기 때문에 생물학적 특성을 무기 삼아 감정적인 호소를 하는 글이었다.

실버들 천만사는 그런 노력형 작품들과 달랐다. 자기 자리에서 버티는 두 여인의 이야기다. 그들을 모녀라는 굴레에서 벗어던지고 말문을 연다. 이는 서로를 이름으로 부르도록 하는 장치로 이뤄졌다. 이들이 한 약속은 유치해 보이지만 몇 가지 중요한 의미를 지닌다. 서로가 그동안의 선을 지우는 역할을 하면서 자신의 삶을 지키기 위해 서로 외면할 수밖에 없었던 미안함을 합리화하기도 한다.

자극적이거나 뒤틀린 얘기는 없었다. 작품의 절반 이상은 두 사람의 대화로 구성된다. 서로 완전한 인간으로 이해하는 과정. 딸은 엄마를 이해하고 엄마도 딸을 이해한다. 서로의 성찰은 얽혀 화해를 만들어 낸다.

–

방희는 채은이가 자신을 닮는 게 싫었다. 두 사람 사이에 눈에 보이지 않는 니타루가 계속 되었다면, 그것이 몇천 몇 만개라도 잘라내고 싶었다. 그래서 결국 둘 사이가 끊어지더라도 방희는 채은 자신과 다르게 살기를 바랐다. 그래서 넌 ‘너’, 난 ‘나’여야 했어.

방희, 엄마는 채은, 딸이 자기 흉내를 내기 싫었다. 하지만 이미 채은은 방희의 많은 부분을 닮았다.

채은 언니는 살아 있는 동안 잘 안 되는 일이 없다? / 내가 잘 못하는 거? 너무 많은데… 아 뭐가 있지? 맞다, 음식! / 음식이 뭐야? / 어떻게 이런 유치함이 생각났는지 보기에는 안 그런 것 같은데 맛있는 거 있을 때 눈치 안 보고 대충 먹는 거 못 먹어. /왜 그렇게 안 되느냐. 그게 무슨 소리야? 채은이가 뒤돌아서 방희를 노려보며 말했다 나 이거 방희 언니한테 배웠는데

엄마, 우리가 먹을 것을 놓고 실컷 싸우지도 못하게 된 건 왜야? /음. 방희가 생각하고 말했다. 그것도 물고기와 같은 이유일 것이다. 우리를 보호하기 위해서 어떻게든 살아남으려고

삶의 한 부분을 공유했던 사람들이기에 멀리 떨어져 있었음에도 비슷한 궤도에서 살고 있는 것이다.

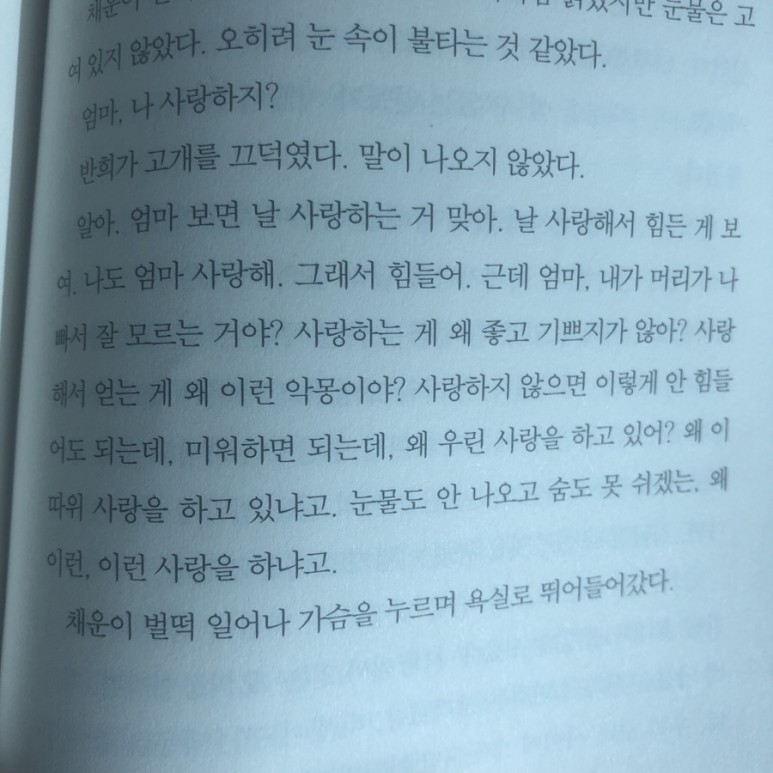

중반부로 접어들면서 채은이 방희를 원망하듯 감정을 표출하는 장면이 나온다. 그리고 방희는 그 감정 그대로를 안아준다. 모녀의 서사를 다룬 다른 소설과는 다른 점이다.

내가 엄마를 이해해 이해할 줄 아는 거야. 근데 내가 갑자기 엄마가 미워서 불쌍해서 미칠 것 같아서 엄마가 죽은 것 같을 때가 있는 거야. 그럴 때는 가슴이 답답해서 숨을 쉴 수가 없다. 열이 나고 땀이 줄줄 난다.

엄마, 내가 머리가 나빠서 잘 모르겠어? 사랑하는 게 왜 좋아서 기쁘지 않아? 사랑해서 얻는 게 왜 이런 악몽이야? 사랑하지 않으면 이렇게 괴로워하지 않아도 되는데, 미워하면 되는데, 왜 우리는 사랑을 하고 있는걸까? 왜 이렇게 사랑을 하고 있냐고. 눈물도 안 나고 숨도 못 쉬어, 왜 이런 사랑을 하는 거야.

오히려 감정을 털어놓고 방희를 탓하는 것은 방희로 하여금 새로운 결심을 하게 만들었다. 그동안 외면했던 딸에 대한 사랑을 표현하기로 작정한 것이다.

만약 사랑해서 얻는 게 악몽이라면 차라리 악몽을 꾸자고 방희는 생각했다. 우리 딸이 꾸는 악몽을 같이 꾸자. 우리 부자 사이에 수천수만 가닥의 실이 연결돼 있다면 그것을 밧줄로 엮어 서로를 더 단단히 묶자. 말라서 굳어서 으스스하자.

큰 갈등 상황이 없었는데도 흡입력이 있었던 것은 두 사람의 감정선이 대화를 통해 잘 드러났기 때문이라고 생각한다. 권여선 작가의 다른 작품도 읽어보고 싶다는 생각이 든다.